T 波倒置在临床心电图中十分常见,而且我们时常能遇到形态夸张的巨大倒置 T 波,这些倒置 T 波到底有什么临床意义,我们如何去鉴别?

带着疑问,今天我们一起揭开倒置 T 波之谜。临床上通常把倒置的 T 波振幅 >1.0 mV,部分可达 2.0 mV 以上,这样的 T 波称为巨大倒置 T 波(Giant T wave inversion)。

2001 年哈佛医学院 Hurst·JW 教授将脑血管意外患者出现的一种特殊形态的巨大倒置 T 波形象地命名为 Niagara 瀑布样 T 波,亦可由交感神经过度兴奋引起,又称交感神经介导的巨大倒置 T 波。

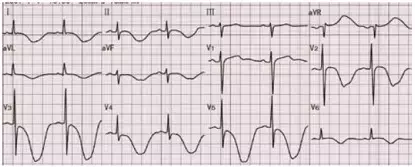

Niagara 瀑布样 T 波常见于左胸导联,即 V3~V6 导联,亦见于肢体导联,但 V1、aVR 导联可存在宽而直立的 T 波;巨大倒置 T 波宽深倒置、不对称,常有切迹。T 波演变迅速,可持续数日后自行消失;巨大倒置 T 波常伴随 QT 间期延长、U 波显著(>0.15mV)及快速室性心律失常;不伴 ST 段偏移及病理性 Q 波。

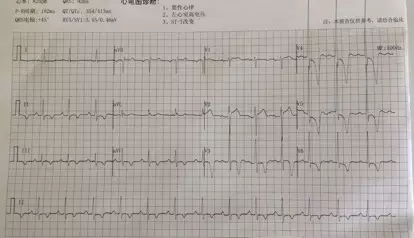

1976 年日本学者 Yamaguchi 等提出心尖肥厚型心肌病,该病以心尖部心肌不对称性肥厚为特征,常不伴有左心室流出道动力性梗阻和压力阶差,临床症状不典型。目前认为是常染色体显性遗传疾病,肌节收缩蛋白基因如心脏肌球蛋白重链及心脏肌钙蛋白 T 基因突变是主要的致病因素。

心电图特点:T 波倒置常见于左胸导联,以 V2~V5 导联明显,V4 导联极显著。T 波深尖、基底窄,双支略不对称。T 波倒置常伴相应导联 R 波增高及 ST 段压低。T 波倒置一般短期内固定不变。

R 波越高的导联 T 波倒置越深、ST 段压低越明显。因为局限于心尖部的肥厚心肌产生巨大向量投影在 V3~V5 导联上,V4 导联主要反映心尖部心肌肥厚程度及心肌除极和复极的变化,因此 R 波振幅、ST 段压低及 T 波倒置程度表现为 V4 ≥ V5 ≥ V3。

急性心肌梗死的演变过程中可出现巨大倒置 T 波,以后 T 波可以逐渐变浅或转为低平、直立。巨大倒置 T 波形态窄、顶端变锐、内角变小,双支对称「冠状 T」。

在急性心肌梗死患者中血管再通后出现巨大倒置 T 波是梗死相关血管再通的标志,随着 T 波倒置的幅度增加,存活心肌与之呈正相关,心功能恢复优于无巨大倒置 T 波患者。Hirtotaka 等认为急性心肌梗死后 100 h 内出现巨大倒置 T 波,幅度深达 1.4mV 以上,消失的 R 波再出现的概率较大,心功能恢复较好。

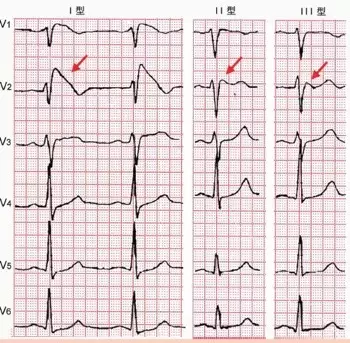

1992 年 Brugada P 和 Brugada J 两兄弟首先提出而引起临床注意,在特发性室速或猝死中,部分患者心电图可表现为右束支传导阻滞和 V1-V3 导联 ST 段抬高伴 T 波倒置。

2002 年 8 月欧洲心脏病协会将 Brugada 综合征的心电图分为三型:

I 型:以突出的 "穹隆型"ST 段抬高为特征,表现为 J 波或抬高的 ST 段顶点 ≥ 2 mm,伴随 T 波倒置,ST 段与 T 波之间很少或无等电位线分离;

Ⅱ型:J 波幅度(≥ 2 mm) 引起 ST 段下斜型抬高(在基线上方并 ≥ 1 mm),紧随正向或双向 T 波,形成 "马鞍型"ST 段图型;

Ⅲ型:右胸前导联 ST 段抬高 <1 mm,可以表现为「马鞍型」或「穹隆型」,或两者兼有。